Resposta: Acho que era uma relação subordinada, uma relação muito subordinada, da parte dos portugueses para com os britânicos. Entre os aliados havia apenas um aliado verdadeiramente independente em relação aos britânicos e aos franceses, que eram os americanos, como seria de esperar. A América era um grande poder e Pershing, o comandante da força expedicionária americana, insistiu numa independência operacional. Os outros aliados menores, ou aqueles sob a orientação dos britânicos, não estavam numa posição para fazer isso.

P.: Que tipo de subordinação era esse?

R.: Eu diria que os portugueses eram dependentes pelo menos em duas importantes vertentes. Em primeiro lugar eram dependentes dos britânicos a nível técnico; usavam a espingarda britânica .303, usavam a metralhadora britânica Lewis e estavam equipados com capacetes britânicos. Nesse sentido estavam altamente dependentes dos britânicos.

Também eram dependentes do exército britânico a nível operacional, o que significa que tinham uma certa autonomia de comando até ao nível de divisões e, embora fossem um corpo expedicionário, no fundo eram apenas duas divisões que tratavam o setor da frente ocidental da parte dos portugueses, mas operacionalmente eram na verdade uma parte do esforço de guerra britânico. Portanto foram generais britânicos, o 1º Corpo de Exército, e depois o 11º Corpo de Exército, a dar as ordens.

Talvez a única exceção para este caso seja que os portugueses tinham alguma independência administrativa, podemos até dizer que em alguns pontos de vista eram levemente negligenciados pelos britânicos, que não asseguraram algumas coisas que os soldados britânicos tinham, tais como uma licença regular e uma alimentação adequada. Aí, os portugueses foram deixados para se desenvencilharem por si próprios.

P.: E é verdade que no início os britânicos não queriam que os portugueses estivessem nesta guerra, antes de 1916?

R.: Sim, isso é verdade. Temos de nos lembrar sempre que ninguém sabia que a guerra ia durar tanto tempo quanto durou. Então, em 1914 a expectativa era de que a guerra seria curta, que seria ganha, em termos militares, rapidamente no ocidente. O que seria expectável de Portugal era a sua neutralidade continuada.

Se Portugal tivesse entrado na guerra nesse momento, acho que o império português teria sido um encargo para os britânicos, mais uma coisa que os britânicos teriam de defender contra os navios de guerra alemães que continuavam a vaguear pelo mundo, e que no final de 1914 já estavam todos afundados.

P.: O que é que mudou para o Reino Unido passar a ter interesse na beligerância portuguesa?

R.: Foi apenas isso que mudou, e penso que por duas razões: primeiramente a guerra económica e a guerra marítima, a guerra naval, tinha mudado de caráter e tornou-se muito mais importante. E o que realmente importava para os britânicos nesse momento era usar os recursos económicos do resto do mundo e trazê-los para o esforço de guerra aliado em navios, e Portugal necessitava de ser alimentado, Portugal tinha negócios com a Grã-Bretanha, e havia então o perigo de Portugal ficar economicamente isolado.

E portanto tomaram controlo dos navios alemães e austríacos nos portos portugueses; a ideia era de que seria para serem usados para ajudar Portugal a participar economicamente na guerra e para melhorar a sua própria situação.

Claro que, em 1916, o outro fator era que a guerra na frente ocidental já durava há mais de dois anos e os aliados e os britânicos tinham agora um grande exército nesta frente e previam um avanço final, de facto, essa era para ser a batalha de Somme; este foi o ano em que o serviço militar obrigatório foi introduzido na Grã-Bretanha, até esse ponto o exército britânico tinha sido sempre constituído por voluntários. Então, usar os portugueses para conseguir um pouco mais de mão de obra militar para a frente ocidental pareceu uma boa ideia nesse momento.

P.: Que tipo de planos estavam a ser feitos acerca das colónias das potências coloniais mais pequenas? Que compensação se previa para os alemães, de forma a que eles desistissem das suas ambições imperiais?

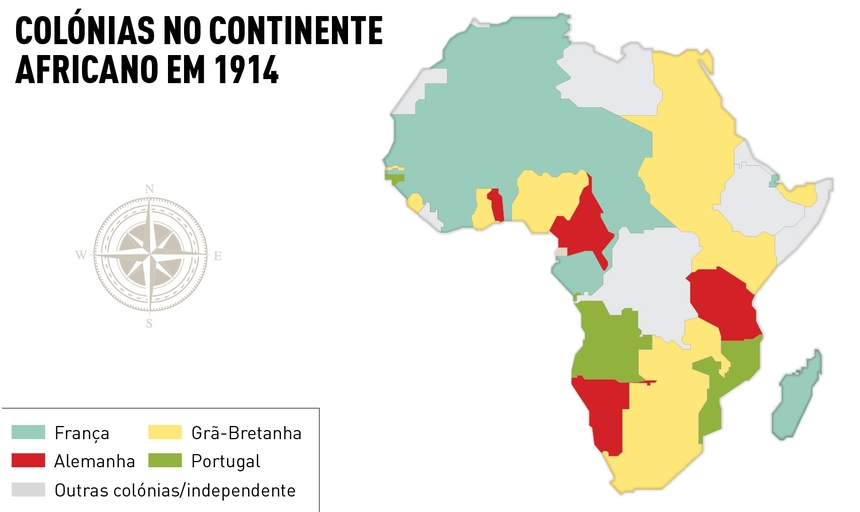

R.: Esta foi uma questão que já tinha sido colocada pelo menos vinte anos antes da Primeira Guerra Mundial. Creio que em termos gerais, no período de imperialismo acelerado na disputa por África, houve uma visão quase social-darwinista, que definia que potências mais fracas - como era o caso de Portugal, que tinha colónias há muito tempo, ou como a Bélgica, mas que era uma potência pequena -, não as mereciam realmente a não ser que fizessem bom uso delas.

E eu acho que o sentimento era de que Portugal não estava a explorar bem as suas próprias colónias, as suas colónias históricas, particularmente em África.

P.: Mas o critério era esse, de incompetência colonial, ou havia também um interesse em utilizar as colónias portuguesas e belgas como moeda de troca?

R.: Por outro lado, havia desejo, da parte dos britânicos, de permitir aos alemães entrarem na corrida colonial. Era uma profunda ironia, claro, porque nos anos 1880, Bismarck tentou desviar os sentimentos hostis da parte de França pela derrota em 1870, ao encorajar os franceses a arranjarem um império, o que os franceses acabaram por fazer. E os britânicos já tinham um.

Por volta de 1890 a situação era diferente e agora a Alemanha queria um império, e portanto era natural a Grã-Bretanha dizer que, se os portugueses não estavam a usar realmente as suas colónias, vamos então explorar a possibilidade de permitir à Alemanha que entre no mundo colonial português.

P.: E isso não entrava em contradição com a antiquíssima aliança luso-britânica?

R.: Eu penso que é necessário ser cuidadoso. Do que os britânicos estavam realmente a falar, era de estabelecer esferas de influência, especialmente na metade sul de África. Os britânicos estavam a expandir o seu poder em África na parte sul, os alemães tinham estabelecido uma colónia no final dos anos 1880 na África Oriental.

A ideia era de que inicialmente Moçambique e Angola não seriam retirados a Portugal, mas a Alemanha iria controlar o sul de Angola, que faria ligação com o Sudoeste Africano, alemão; e iria controlar o norte de Moçambique, para o ligar ao Tanganyika, ou seja, a África Oriental Alemã. Nesse sentido, portanto, a Alemanha ganharia esferas de influência nas colónias portuguesas.

CEP em África

De 1913 ao início de 1914, o embaixador alemão em Londres, Von Lichnowsky, negociou com Edward Gray, o secretário de assuntos estrangeiros britânico, um acordo mais firme em termos de definir as colónias portuguesas, mas claro que os britânicos eram velhos aliados de Portugal e essa aliança tinha sido reafirmada em 1899 por um novo tratado, e portanto existia alguma tensão.

Os britânicos quiseram dar, em 1913, uma parte da influência nas colónias portuguesas no sul de África aos alemães, não necessariamente dar as colónias inteiras, mas o que os alemães realmente queriam era ter uma boa parte destas colónias, serem donos delas. E isso significaria que a Grã-Bretanha violaria o tratado com Portugal. Portanto, o resultado foi que a Grã-Bretanha se encontrava entre querer proporcionar uma maior influência aos alemães nas colónias portuguesas ou permanecer fiel à aliança portuguesa. A situação não foi resolvida até ao final da guerra.

P.: Então esta poderia ser uma boa razão para Portugal considerar a sua entrada na guerra?

R.: É uma boa pergunta. O governo português e a opinião pública portuguesa eram bastante sensíveis à necessidade de justificar a continuação do império português e, portanto, esse era um dos problemas para entrar na guerra, sim.

P.: Como é que os oficiais e altos comandos britânicos viam as tropas portuguesas e o Corpo Expedicionário Português?

R.: Eu acho que os viam - se se pode fazer esta distinção - não como tropas de elite mas como tropas normais, e a prova disso vem do facto de o Corpo Expedicionário Português ter posições defensivas durante todo o ano de 1917 até à batalha de La Lys no início de 1918. Por outras palavras, os portugueses não faziam parte dos 40% do exército britânico que eram compostos por unidades de elite altamente agressivas.

E temos de lembrar, apenas para tornar a distinção mais clara, que, à medida que a Primeira Guerra Mundial avançava - uma guerra horrível, bem-entendido -, os exércitos tinham de se habituar a lutar num ambiente de guerra industrializado. E uma das maneiras de fazerem isso foi especializarem-se nas suas funções, criarem certas tropas que eram particularmente capazes e agressivas, e que no exército alemão se chamavam tropas de assalto.

Dentro do exército britânico, como piada, referiam-se a essas tropas pelo nome de "australianos". Portanto os australianos, os canadianos, tinham uma reputação especialmente forte enquanto soldados duros. Já os portugueses não a tinham e foram, por isso, colocados em posições defensivas.

P.: Antes da noite da ofensiva de Ludendorff, a batalha de La Lys, como podemos explicar que os britânicos tenham deixado estas tropas mais fracas, as tropas portuguesas, sozinhas a defender este ponto estratégico?

R.: Parece de facto estranho, mas creio que a resposta é que o Exército britânico andava às voltas nessa altura. A batalha portuguesa, de 9 de abril de 1918, veio no início do segundo ato da grande ofensiva final alemã. Pode-se imaginar a situação numa altura em que, num período de três a quatro meses, os alemães desferiram cinco graves ataques nos britânicos e nos franceses.

Exército Inglês, na batalha de Somme

O primeiro ataque ocorreu em Somme e destruiu de facto um Exército britânico, o 5º Exército, que se retirou desordenadamente, e algumas dessas tropas foram mobilizadas para a parte esquerda do norte, onde se encontrava a Divisão portuguesa.

O segundo ataque veio de surpresa em Lys, na área entre Ypres e os campos de carvão de Pas de Calais, que era onde estavam os portugueses. Os britânicos não estavam à espera disso, uma vez que, devido ao estado do moral dos portugueses, já tinham sido retiradas partes do Corpo Expedicionário Português para a retarguarda.

A 2ª Divisão foi deixada a tratar da linha e os pobres soldados esperavam, no dia 9 de abril, voltar para trás, finalmente salvos, pelo menos por essa altura. E, de repente, como digo, abriu a primeira parte do segundo ato das múltiplas ofensivas de Ludendorff e eles foram surpreendidos pelas tropas alemãs. Deve ser dito que eles não foram os únicos a ficar assoberbados, já que as tropas britânicas ao lado deles no norte também sofreram seriamente e tiveram de recuar bastante.

P.: Conhece o episódio que Crozier descreveu em The Men I Killed? É verdade que, neste episódio, ele matou portugueses?

R.: É difícil de dizer se é verdade ou não. Precisaríamos de outros relatos que o confirmassem ou negassem. Mas creio que é totalmente possível, apesar de não ser habitual. Crozier, Frank Percy Crozier, era um homem independente, um daqueles tipos de soldados que a guerra faz, um homem capaz de fazer outros seguirem-no em batalha e capaz de atos de extrema brutalidade na guerra. E ele comandava uma brigada na divisão imediatamente a norte da localização dos portugueses.

Oficial Frank Percy Crozier

A sua própria Divisão dividiu-se e recuou, e creio que é perfeitamente possível ele ter matado alguns portugueses na tentativa de parar a retirada, sendo necessário tratar este assunto com alguma cautela.

P.: Porque é que o tratamento deste assunto exige cautelas especiais?

R.: Crozier era um não-conformista, veio a ser um polícia na Irlanda e depois demitiu-se em protesto pelo tratamento britânico em relação aos rebeldes irlandeses. Durante os anos de 1930, quando escreveu esse livro, Crozier era um pacifista, então escreveu um livro acerca da violência da guerra de forma a converter os outros a este pacifismo a que também ele, tardiamente, se converteu. Portanto, ele pode muito bem ter feito mais desse incidente do que nós podemos entender.

P: Já respondeu um pouco a esta questão mas irei colocá-la uma vez mais. Pensando hoje em dia, que balanço podemos nós fazer do Exército português do ponto de vista britânico?

R.: É certamente verdade que no rescaldo imediato de 9 de abril os portugueses que fugiram foram tratados muito duramente pelos britânicos. Foram quase tratados como os muitos trabalhadores chineses que lá estavam a cavar trincheiras e a fazer estradas por trás das linhas de fogo. Foi atribuído esse tipo de trabalho aos portugueses porque eram vistos como pessoas em quem não se podia confiar - uma visão semelhante à que se tinha, muito injustamente, dos soldados irlandeses que estiveram envolvidos no recuo do 5º Exército no mês anterior, durante a primeira fase da ofensiva de Ludendorff.

Portanto, trata-se de facto de um caso em que havia preconceito racial dirigido aos soldados portugueses, que resultou num tratamento duro. Eu diria que a percepção britânica relativa ao envolvimento dos portugueses na Primeira Guerra Mundial foi escondida, é algo de que não há muito conhecimento pelo menos em Portugal, por motivos diferentes daqueles pelos quais foi escondida na Grã-Bretanha.

P.: Qual foi em sua opinião o significado do envolvimento português na Guerra?

R.: Se me pergunta, enquanto historiador, o que penso que seja o significado deste envolvimento na guerra, eu responderia de três formas: diria que, a cert a altura, o envolvimento de Portugal na frente ocidental foi pequeno, já que estamos a falar de talvez 50 a 60 mil soldados com cerca de dois mil mortos numa população de seis milhões.

Se comparar com a Irlanda, que faz parte do Reino Unido e que teve 35 mil mortos e cerca de 210 mil que lutaram na frente ocidental, entre outras; a Austrália, com o mesmo tipo de população que Portugal e a Irlanda, que teve 400 mil soldados a lutar, todos eles voluntários, e contou 60 mil mortos - isto proporciona alguma perspetiva.

Não deveríamos apenas olhar para os números, seria um perigo fazê-lo, porque poderíamos estar a dizer que qualquer um destes países, Irlanda, Austrália, Portugal, foi marginal para o resultado da Primeira Guerra Mundial. E, no entanto, isso não quer dizer que a guerra tenha sido marginal para eles e para a sua história.

P.: Deveríamos então olhar para que outros indicadores?

R.: A minha questão é: como é que podemos estabelecer e julgar o significado deste episódio da história portuguesa? Penso que uma maneira de o fazer seria considerá-lo quase como um sintoma. Parece-me que o objectivo do governo republicano em Portugal, enquanto democracia jovem, era tentar democratizar o campo de batalha usando, de certo modo, a imagem do republicanismo francês, a revolução francesa, que ao tornar cidadãos em cidadãos-soldados iria também, na volta, tornar os soldados em cidadãos quando regressassem a casa e teria assim um regime republicano consolidado e democracia em Portugal.

P.: Essa aposta funcionou?

R.: Fazer isto foi entender muito mal a guerra para a qual enviavam homens, mas creio que não se pode culpá-los por isso, já que ninguém tinha previsto as condições da Primeira Guerra Mundial. Mas eles estavam a enviar o Corpo Expedicionário Português para a primeira guerra completamente industrializada da história. Nesse sentido, a experiência de altos explosivos, de metralhadoras, da dominância supre-defensiva que simplesmente fazia massacrar os soldados atacantes, e que tornava extremamente perigosa e difícil a própria defesa contra um ataque como o de 9 de Abril, - tudo isso, ninguém tinha previsto.

Nesse sentido, acho que foi um verdadeiro fracasso. E, na medida em que a opinião pública em Portugal se inclinou contra isto e isolou não só a República, mas a própria força expedicionária, a pergunta é: terá um certo tipo de conservadorismo autoritário emergido contra a guerra, e contribuído para selar o destino dos republicanos, e, talvez através de Sidónio Pais, lançar os alicerces do autoritarismo no Portugal posterior, do século XX.

E, se chegarmos a esta conclusão, talvez possamos dizer que esta experiência na Frente Ocidental é muito significativa, pelo menos como sintoma, como ilustração do que os republicanos estavam a tentar fazer, é significativa por aquilo que não conseguiu concretizar.

P.: E qual é o terceiro aspecto da sua resposta sobre o significado da beligerância portuguesa?

R.: O que eu adicionaria à guerra, e que poderá ser evidente para nós, é imaginar o que seria se Portugal tivesse permanecido neutro ou se se tivesse envolvido, como fez, e a Alemanha tivesse ganho. Portugal teria certamente perdido as colónias, e uma das coisas que a experiência na Frente Ocidental permitiu foi garantir a Portugal um lugar na vitória e um lugar nas negociações de paz em 1919; apesar da derrota no campo de batalha, Portugal apareceu como vencedor, o que tem significado.

Pensemos por um momento no impacto de 1898 em Espanha, como a derrota perante a América na guerra Hispano-Americana, a perda de Cuba ou, noutras palavras, a derrota militar e a perda de colónias, foi devastadora para a Espanha por gerações e criou uma série de reações que ajudaram à irrupção da Guerra Civil. Assim, a respeito disso, podemos talvez discutir que apesar de derrotado no campo de batalha, Portugal emergiu junto aos vencedores na Primeira Guerra Mundial, o que conferiu um elemento de estabilidade à história portuguesa subsequente.

P.: Quero ainda fazer-lhe uma última pergunta, acerca da importância das tropas americanas e a urgência que Ludendorff tinha em atacar na primavera de 1918.

R.: É verdade, aa chegada das tropas americanas foi extremamente importante, talvez menos pelo número de soldados com que começou do que pelo número que mais tarde ou mais cedo poderia vir a ser. Era um pouco como quando Reagan e Brezhnev começaram a discutir uma guerra das estrelas no início dos anos 1980 e os americanos disseram: "Não construímos isto, mas poderíamos construir e não há nada que possam fazer acerca disso". E foi assim com o número de soldados americanos em 1918, 1919 e 1920.

Soldados Americanos

P.: Que importância teve a guerra marítima para a entrada dos EUA na guerra?

R.: No momento em que os alemães tinham decidido que era necessário tentar destruir o bloqueio britânico e destruir os navios que fossem para a Grã-Bretanha, eles sabiam que ao fazer isso iriam provocar a entrada dos americanos na guerra. A América não podia tolerar uma guerra de submarinos contra embarcações neutras no Atlântico.

Portanto seria uma corrida contra o tempo, em que Ludendorff calculou que ele conseguiria ganhar no Ocidente, já que a Rússia saiu por causa da Revolução Bolchevique, e antes de os americanos chegarem em número suficiente. Ele estava errado, entre outras razões, por causa da preponderância da defensiva. Portanto os cinco super ataques desesperados foram bem sucedidos na primeira metade de 1918, mas falharam na finalização. Depois foi a retirada gradual com o conhecimento de que cada vez mais americanos estavam a vir para França, e a noção de que, se dependesse dos aliados, a guerra poderia durar até 1920 ou 1921 até que alcançassem Berlim. Foram estes alguns dos pontos em que a vinda das tropas americanas teve impacto.

Cerca de 300 mil deles lutaram, especialmente na segunda metade de 1918, quando os aliados começaram a ofensiva e afastaram os alemães da França, mas foi a possibilidade de aparecerem milhões de tropas americanas no futuro que forçou Ludendorff a assinar o armistício.

(Entrevista traduzida por Mafalda Saraiva)