Em Foco

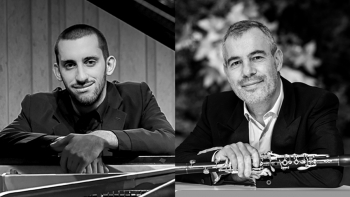

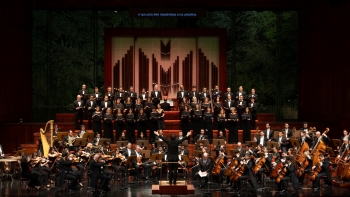

Concertos Antena 2

ver todos

+

Em Antena

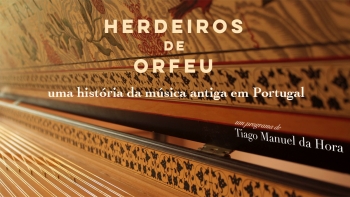

Programas

ver todos

+

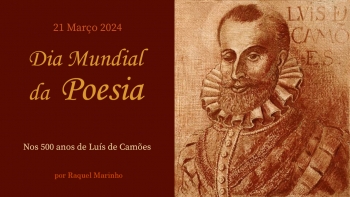

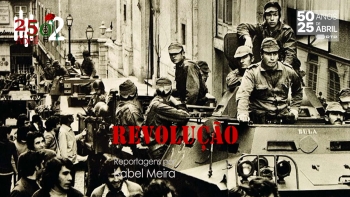

Cultura

ver todos

+

Podcasts

Todos os Podcasts

Podcasts

ver todos

+