Yes we can. Yes we did. Yes we can."

A frase que deu esperança ao povo norte-americano. A poesia discursiva que lhe abriu as portas da Casa Branca. A 10 de janeiro de 2017, Barack Obama recorre no discurso de despedida aos mesmos argumentos que usou na conquista. A mensagem é semelhante, o momento é muito distinto.

É a hora da saída para o Presidente Barack Hussein Obama. O homem que chegou ao poder numa vertigem de popularidade prepara-se para o entregar ao pré-Presidente com menos popularidade de sempre.

A chegada de Obama ao poder dificilmente poderia ser mais diferente da de Donald Trump. O primeiro Presidente afro-americano da História dos Estados Unidos chegou à Casa Branca envolto numa aura de esperança. Eleito por quase 70 milhões de norte-americanos, é galardoado com o Prémio Nobel da Paz poucos meses depois de se sentar pela primeira vez à secretária da Sala Oval.

Quando recebeu o prestigiado galardão em 2009, Barack Obama pouco ou nada tinha ainda feito. É a expectativa à sua volta que motiva a escolha, tal a esperança disseminada mundo fora pela sua vitória. O próprio Presidente entende o prémio como um “apelo à ação”. Em 2017, a esperança deu lugar ao receio do que será a presidência Trump.

A esperança empolga, o receio condiciona. Mas nem um nem outro conquistam lugares nos compêndios da História universal. Na hora do adeus impõe-se perceber: cumpriu Obama a esperança prometida?

1. Luta contra o Terrorismo

2. O Presidente dos Drones

3. Cuba e Irão

4. A fria Guerra da Síria

5. Tensão Racial e Armas

6. Resposta à Crise

7. Obamacare

8. Obama é fixe

Luta contra o Terrorismo

Dia 1 de maio de 2011, madrugada de dia 2 na Europa. O Presidente comparece perante os norte-americanos e o mundo para aquele que será um dos principais anúncios dos seus mandatos. Barack Obama cumpre aquela que era uma das suas promessas, uma das mais significativas para os norte-americanos, em especial para os familiares das quase três mil vítimas mortais dos atentados do 11 de Setembro de 2001.

A morte de Bin Laden, em 2011, apresenta-se como um dos marcos da política de combate ao terrorismo de Obama. A operação de Abbotabad não está isenta de polémica e as mais diversas teorias persistem sobre os procedimentos e o destino dado ao cadáver daquele que foi o homem mais procurado do mundo.

A morte de Bin Laden afigura-se o mais claro sucesso de uma política de combate ao terrorismo em que nem tudo foi positivo para a estratégia norte-americana. A permanência de tropas no Afeganistão, a situação no Iraque, o conflito na Síria e as atrocidades cometidas pelo autoproclamado Estado Islâmico ao longo dos últimos anos assinalam bem os fracassos da política externa da Presidência de Obama.

O senador do Illinois chega à Casa Branca em 2009. Traz com ele a promessa de uma nova política de combate ao terrorismo, longe dos abusos cometidos pela Administração Bush na sequência do 11 de Setembro. Promete-se uma postura mais ética, o fim das guerras do Iraque e do Afeganistão e o fecho de Guantánamo.

Iraque acaba mas...

A guerra do Iraque chega mesmo ao fim em dezembro de 2011, cumprindo-se o calendário do Presidente. Um dispositivo permanece no país para garantir a segurança da embaixada, mas o conflito é dado como terminado.

A transição deixa muito a desejar, com o incrementar de conflitos internos e o avanço dos extremismos, nomeadamente do autoproclamado Estado Islâmico. Perante o avanço dos jihadistas, os EUA reforçam a presença militar em 2014: mais soldados, mais aviões, mais drones.

Os ataques aéreos no Iraque têm início em agosto de 2014. O dispositivo e a missão não são comparáveis com aqueles empreendidos por George W. Bush, traduzindo já o paradigma Obama: (quase) no boots on the ground, primazia ao apoio às tropas e milícias locais, aos ataques aéreos e aos drones.

A receita de Barack afasta os perigos de um balanço pesado, como foi o da guerra iniciada por George W. Bush, na qual morreram mais de quatro mil soldados norte-americanos. No entanto, o regresso ao país não deixa de ser símbolo de uma guerra que Obama deu como terminada em 2011 mas que – confirma a história recente - ficou mal resolvida.

Se no Iraque a promessa é semi-cumprida, no Afeganistão a palavra de Obama é claramente desrespeitada. As tropas norte-americanas permanecem atualmente no país, participando numa guerra cujo fim o Presidente prometera para 2014.

A retirada não acontecerá sob a égide da sua Presidência. Recentemente, Barack Obama anunciou mesmo um reforço da presença militar no país devido aos avanços dos taliban: previa chegar ao fim do ano com 5.500 soldados no terreno, serão afinal 8.500 militares.

Guantánamo assombra Obama

Apesar dos insucessos no Iraque e no Afeganistão, não haverá símbolo maior do que Guantánamo no leque de promessas de Obama por cumprir.

A prisão daquela baía de Cuba deveria ter sido fechada no primeiro ano da sua Presidência. Passaram vários, terminou o primeiro mandato. Obama manteve a promessa, já sem prazos. Sairá com Guantánamo ainda aberto.

Os números do New York Times indicam que 55 detidos permanecem na baía, um número mesmo assim bastante inferior aos mais de 700 que passaram por lá. Quando Obama assumiu a Presidência, eram mais de 240.

O Congresso, de maioria republicana, tem dificultado o cumprimento de uma das mais simbólicas promessas do Presidente democrata e o futuro de Guantánamo fica mesmo nas mãos do republicano Donald Trump.

Publicamente, o magnata prometeu voltar a encher a cadeia norte-americana em solo cubano, admitindo mesmo que norte-americanos acusados de terrorismo possam acabar na baía. Durante a campanha, Trump mostrou ainda que o regresso da tortura não seria, para si, um problema, garantindo que acredita que é benéfica para a luta contra o terrorismo. Moderou o discurso depois de eleito.

O Presidente dos drones

Na política externa, Barack Obama apresentou duas bandeiras que se poderiam contradizer: lutar contra o terrorismo e ter menos tropas no exterior. Os EUA passaram a recorrer principalmente a operações especiais, como a que conduziu à morte de Osama Bin Laden, e a drones.

O recurso a aeronaves sem tripulação e controladas à distância foi opção privilegiada de Obama, ao ponto de lhe valer o título de "Presidente dos drones", em contraponto com o antecessor “Presidente das guerras”.

Os números do Bureau of Investigative Journalism (Gabinete de Jornalismo de Investigação) assinalam que George W. Bush recorreu a um ataque com drones no Iémen e a 51 no Paquistão. Com Barack Obama na Casa Branca, os EUA recorreram a pelo menos 373 ataques com drones no Paquistão, 124 no Iémen e 21 na Somália. No Afeganistão, desde 2015, foram mais de 600 ataques.

O recurso a esta tecnologia trouxe consigo sucessos: uma forte redução das mortes de militares dos EUA em comparação com a Presidência de Bush, não descurando a luta contra os terroristas.

O recurso aos drones traz consigo a promessa de uma operação rápida, segura e precisa. Ou seja, a ideia de que os Estados Unidos conseguiriam matar apenas os alvos pretendidos, limitando as vítimas civis.

Os números provam que não é bem assim. Perante a pressão jornalística, a própria Casa Branca admitiu em julho que, entre 2009 e 2015, os ataques no Paquistão, Iémen, Somália e Líbia mataram entre 64 a 116 civis. A Administração Obama afirma que esses ataques permitiram matar até 2.581 terroristas.

Os números oficiais são diferentes dos apresentados pelo Gabinete de Jornalismo de Investigação. O TBIJ aponta que esses ataques mataram pelo menos 380, admitindo ainda que o número possa ultrapassar as 800 vítimas civis.

O recurso a drones traz ainda consigo um outro problema e que parte do próprio objetivo do ataque: matar em vez de capturar terroristas. O diário The Washington Post assinala que os próprios serviços secretos têm dúvidas quanto à eficácia da morte em vez da captura de terroristas, uma vez que não têm acesso a informações que poderiam surgir do interrogatório.

É ainda necessário ter em conta o efeito que um ataque - mesmo que cirúrgico - com recurso a um drone produz nas populações locais. Trazendo mais destruição, é provável que funcione como incentivo ao recrutamento de novos jihadistas.

Além dos drones, os mandatos de Obama ficam marcados pelas revelações de Edward Snowden em 2013. O ex-analista da CIA e da NSA e a imprensa mundial divulgam os meios de vigilância usados pelas autoridades norte-americanas sobre os seus próprios cidadãos.

A investigação revela que as autoridades norte-americanas gravam e armazenam dados telefónicos e de navegação de milhões de utilizadores, numa dimensão nunca antes vista. Ao longo dos meses, a imprensa revela que também líderes ocidentais foram espiados por Washington, nomeadamente Angela Merkel.

Cuba e Irão

O receio de uma nova guerra marca a Presidência de Obama. Depois do retrato negro da Presidência Bush, o democrata não arrisca, recusando boots on the ground, expressão inglesa para tropas no terreno. O carismático Presidente aposta na diplomacia.

A derrota da diplomacia motiva fracassos com a Síria e a Rússia. A vitória motiva os sucessos com o Irão e Cuba. O processo de normalização das relações com Havana, depois de meio século de tensões, surpreende o mundo em dezembro de 2014. O anúncio é feito por Raul Castro e Barack Obama, em comunicações diferentes, realizadas à mesma hora.

Lançado o anúncio são dados passos concretos e públicos de aproximação dos dois países. Abrem-se embaixadas, incentivam-se negócios, trocam-se prisioneiros e flexibilizam-se as viagens entre os dois países.

Em 2016, Barack Obama torna-se o primeiro Presidente em 88 anos a visitar Havana. No reatar das negociações fica a faltar o levantamento do embargo a Cuba. A decisão terá de ser tomada pelo Congresso, onde os republicanos têm maioria.

Por parte dos Estados Unidos foi dado já um passo simbólico para o levantamento do embargo. Todos os anos, Washington votava contra a resolução das Nações Unidas que pedia o fim do embargo. Este ano, os Estados Unidos abstiveram-se.

O acordo nuclear com Teerão é outra vitória diplomática de Barack Obama. A questão é no entanto mais controversa e não há aqui lugar aos sorrisos que a relação Havana-Washington tem alimentado. As coisas mudaram, mas a tensão e a desconfiança permanece.

O acordo nuclear é assinado em julho de 2015, em Viena, envolvendo a Alemanha, China, França, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido. O negócio prevê o descongelamento de fundos iranianos e o levantamento de sanções, em troca de restrições ao programa nuclear de Teerão.

O triunfo diplomático merece aplausos do Ocidente, a bênção das Nações Unidas e críticas de Israel e do Partido Republicano. O GOP lamenta o que considera ser a ingenuidade de Barack Obama perante o regime iraniano.

As mudanças na relação com Teerão são bem diferentes às verificadas na ligação a Cuba. Aliás, em janeiro de 2015, poucos meses depois de assinado o Acordo de Viena, Washington anunciou novas sanções contra Teerão devido ao programa de mísseis.

As mudanças na relação entre os países baseiam-se na questão nuclear, não envolvendo outras questões que separam os dois países. Os mísseis, o apoio dado a organizações que os Estados Unidos classificam de terroristas e a política de Teerão no Médio Oriente alimentam o diferendo entre os dois países.

Se Obama foi a Havana em 2016, não parece estar para breve a visita de um commander in chief norte-americano a Teerão. Muito menos agora que Donald Trump irá assumir o comando da Casa Branca.

A fria Guerra da Síria

Entre Washington e Moscovo está Damasco. O conflito sírio marcou todo o segundo mandato de Barack Obama e os números são reflexo de insucesso na política externa do Presidente norte-americano.

A guerra que dura desde 2011 provocou centenas de milhares de mortes e milhões de deslocados, alimentando a maior crise de refugiados desde a II Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram adaptando a estratégia, sempre sem sucesso, e rejeitando o envio de tropas terrestres.

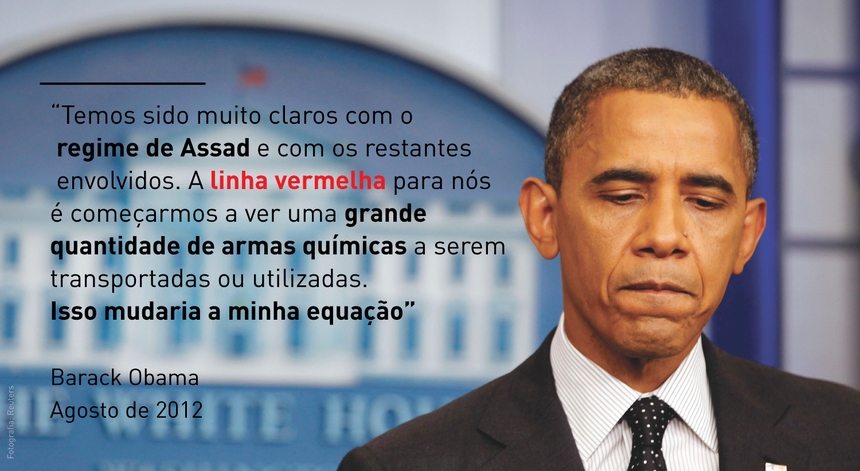

A falta de estratégia para a Síria fica patente em 2012. Barack Obama tinha apresentado o recurso a armas químicas por Bashar al-Assad como a linha vermelha que levaria os Estados Unidos a intervir. Assad ultrapassou-a várias vezes, nomeadamente em Damasco, num ataque que matou cerca de 1500 pessoas. Obama nada fez.

Para Robert Gates, homem que assumiu a Secretaria da Defesa no primeiro mandato de Obama, transitando da Administração Bush, esta foi uma decisão errada, que afetou a credibilidade dos Estados Unidos no mundo.

“Se aponta essa pistola, tem de estar pronto a disparar”, resumia Robert Gates em janeiro de 2016.

O Presidente não disparou, optou antes por armar os grupos rebeldes. Barack Obama tinha sido claro a exigir a saída de Bashar al-Assad, mas acabou por fazer pouco para o conseguir. Na derradeira entrevista como Presidente, Obama afirma não se arrepender da “linha vermelha” que traçou. “Creio que teria cometido um erro maior se tivesse dito que as armas químicas não mudariam o que eu pensava”, acrescenta.

Depois de meses em que a saída de Assad parecia próxima, com os avanços dos rebeldes, o tabuleiro inverteu-se. Com a entrada em ação da aviação russa, o regime de Damasco, que Moscovo tanto apoia, parece estar para ficar.

A Rússia de Vladimir Putin é assim a grande pedra no sapato de Barack Obama. Os mandatos do ex-senador do Illinois convivem com o aumento de poder do Chefe de Estado russo. Obama sempre foi poderoso na oratória, mas cauteloso nas ações.

As suas decisões não conduziram aos frutos desejados. A Rússia mantém o impasse na Síria, alimenta o conflito na Ucrânia. Os EUA condenam, mas não apresentam soluções. Uma nova versão da Guerra Fria faz o seu regresso, com episódios especialmente vincados depois da vitória de Donald Trump.

A Casa Branca acusa o Kremlin de ter interferido nas eleições que elegeram o magnata. Como resposta, Washington decide expulsar 35 diplomatas russos que estavam destacados nos Estados Unidos.

Todo o episódio relembra outros tempos. Barack Obama ordena a expulsão. O ministro dos Negócios Estrangeiros recomenda que Moscovo responda na mesma moeda. Vladimir Putin diz não e até convida os filhos dos diplomatas norte-americanos a passar o Ano Novo no Kremlin.

Um golpe de teatro de Putin no cair do pano da Administração Obama. A constatação final de que a Síria e a Rússia se apresentam como fracassos da política externa de Barack Obama.

Mas não são os únicos. Depois de oito anos de Presidência democrata, o conflito Israelo-palestiniano continua sem solução. A questão esteve adormecida grande parte do mandato, apesar da evidente crispação entre o primeiro-ministro israelita e o Presidente norte-americano.

No entanto, os últimos dias da Presidência Obama evidenciaram uma aparente nova postura norte-americana com as críticas feitas por John Kerry e a abstenção de Washington no Conselho de Segurança, viabilizando uma resolução que condena a construção de colonatos na Cisjordânia.

Barack Obama admite sem rodeios que essa decisão foi “derradeiramente” do Presidente, destacando que toda a cooperação ao nível militar e com os serviços secretos entre os dois países continuou sem percalços. “Defendemo-los de forma consistente e de todas as formas imagináveis”, acrescenta.

A situação dos colonatos, acredita o Presidente cessante, faz com que seja “mais difícil imaginar um Estado palestiniano contíguo e eficaz”. Na relação com Israel, a abstenção na resolução é sobretudo simbólica. Telavive garantiu que não iria aprovar a “vergonhosa resolução da ONU anti-Israel”, acusando as Nações Unidas de conspirar “contra a única verdadeira democracia do Médio Oriente".

Quem também não gostou da abstenção norte-americana foi Donald Trump. O Presidente eleito indicou no Twitter que “as coisas serão diferentes” após a sua tomada de posse.

Tensão racial e as armas

Barack Obama tornou-se o primeiro Presidente negro da História dos Estados Unidos. Um símbolo para um país onde o racismo persiste. Mas Barack chegou também com uma garantia: não seria o Presidente dos negros, seria o Presidente dos Estados Unidos da América.

Os mandatos de Barack Obama ficam também toldados pelo incrementar das tensões raciais nos Estados Unidos. Em destaque e a incentivar novos protestos, as mortes de afro-americanos às mãos das autoridades policiais que marcaram os últimos anos em palcos como Baton Rouge, Baltimore ou mesmo Nova Iorque.

Mesmo assim, nenhuma cidade fica tão associada ao conflito racial como Ferguson. Em agosto de 2014, o agente Darren Wilson atinge mortalmente o jovem negro Michael Brown. Em novembro, o Grande Júri decide ilibar o agente e os confrontos regressam a Ferguson, alastrando a todos os Estados Unidos.

Os números do jornal britânico The Guardian revelam que, em 2015, 1146 pessoas foram mortas pela polícia nos Estados Unidos: 584 eram brancas, 307 negras e 195 latinas. Os números em proporção são reveladores.

A polícia abateu quase oito negros por cada milhão que vive nos Estados Unidos, mais do dobro do que a proporção de brancos (2,95 por cada milhão). A tensão racial e a discriminação entra ao rubro com a campanha presidencial, fortemente alimentada pelo discurso de Donald Trump e acabaria por vencer a eleição, apesar de ter sido menos votado que Hillary Clinton.

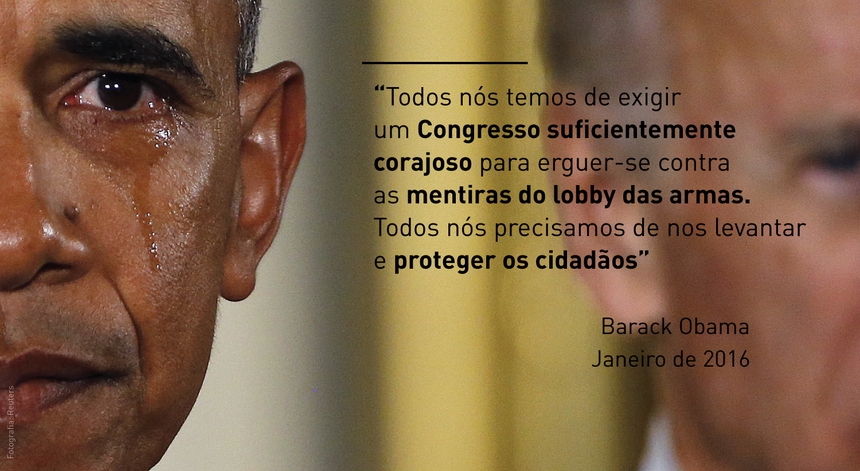

Do lado republicano permanece também a acérrima defesa do direito à posse de armas e a rejeição de qualquer limitação à compra. Barack Obama pouco conseguiu fazer neste domínio, apontando-a mesmo com a maior frustração na Casa Branca.

Massacre após massacre, o Presidente foi apresentando a sua posição, lamentando a inação do Congresso perante o problema. Obama assistiu aos massacres de Charleston, Orlando, Dallas e Newtown, pediu ação, apresentou propostas e até chorou em público.

Segundo o Gun Violence Archive, mais de 15 mil pessoas morreram em 2016 nos Estados Unidos vítimas de tiroteios. Mais de 3.500 tinham menos de 18 anos.

Resposta à crise

É uma nação em crise aquela que chega às mãos de Barack Obama em 2009. Poucos meses antes, falia o Lehman Brothers, marcando o início da crise económica e financeira internacional. Nesse mesmo ano, a economia norte-americana cai 0,3 por cento.

Logo em fevereiro Barack Obama lança um programa de retoma, injetando cerca de 800 mil milhões de dólares na economia. O Presidente promete “o princípio do fim da crise” com este gigantesco plano, assente em reduções fiscais e investimentos públicos. A custo, consegue ver o American Recovery and Reinvestment Act aprovado pelo Congresso.

O projeto traz ainda consigo medidas protecionistas. O Buy American provision vem exigir que os projetos financiados pelo programa de estímulos utilizem exclusivamente ferro, aço e bens manufaturados produzidos nos Estados Unidos. O objetivo é criar postos de trabalho numa nação onde o desemprego sobe de forma galopante. Entre 2007 e o princípio de 2009, a taxa passa de 4,50 para 8,27 por cento.

O sucesso do programa keynesiano de Obama não é unânime entre os economistas. O primeiro ano não é fácil, com os resultados a não serem imediatos e a dívida pública a aumentar. A economia norte-americana acaba por cair 2,8 por cento em 2009 e Obama vê a taxa de desemprego galopar para 9,93 por cento. Mesmo assim, os números são mais favoráveis do que os que se verificam na Zona Euro.

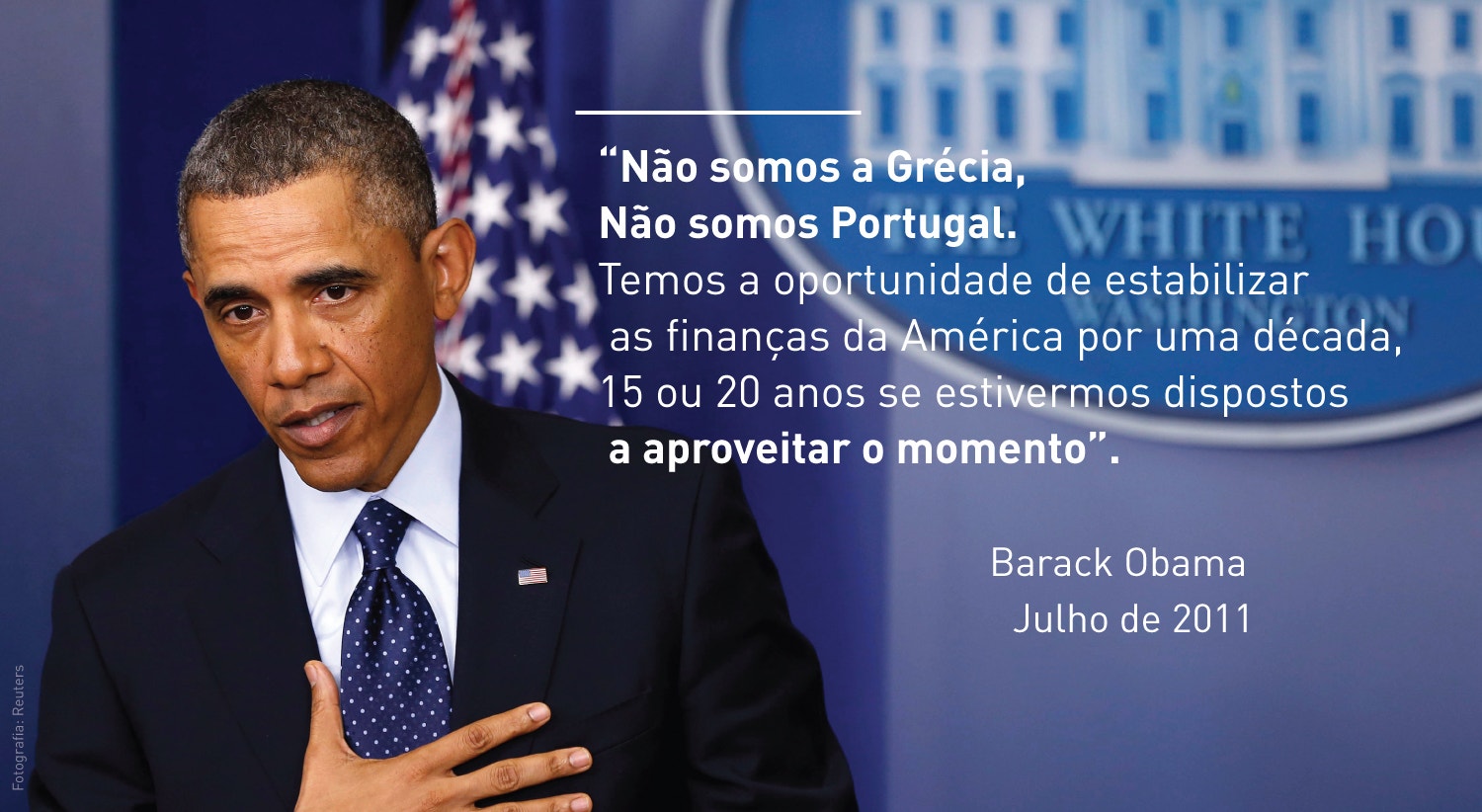

O futuro sorri aos Estados Unidos. Em 2010, a economia dos EUA cresce 2,5 por cento, mantendo a tendência nos anos seguintes. Pelo contrário, a Zona Euro regressa à recessão em 2012 e 2013. Mesmo depois, continua a crescer a um ritmo mais baixo do que a economia norte-americana.

Mas não é a taxa de crescimento que mostra a verdadeira diferenças nas duas respostas à crise, bastando olhar para os números do desemprego. A tendência de subida inverte-se em 2010.

Atualmente, os valores estão já a níveis semelhantes aos que estavam antes da crise. Os EUA chegam ao segundo trimestre de 2016 com a taxa de desemprego nos 4,87 por cento, um valor inimaginável no atual contexto europeu, onde reinou a política de austeridade.

O lado negro de uma política expansionista é o aumento da dívida pública, que representava 125,8 por cento do PIB norte-americano em 2015. Um valor longe dos 93,1 por cento de 2008.

Os conflitos partidários quanto ao aumento do teto máximo da dívida levaram o Governo Federal norte-americano a estar perto do incumprimento em 2011. Na altura, Barack Obama alertou para a necessidade de se chegar rapidamente a um acordo, mas deixou a ressalva para os mercados: "Não somos a Grécia. Não somos Portugal".

Obamacare

Era uma das promessas de Barack Obama, uma das suas grandes bandeiras. É a mais emblemática reforma social levada a cabo pelo Presidente democrata e o mais parecido que os Estados Unidos têm com um Serviço Nacional de Saúde.

O Obamacare – oficialmente Affordable Care Act - instaura o seguro de saúde universal. O sistema coloca o Estado a financiar as famílias com menos recursos e que não têm acesso a um seguro de saúde público, permitindo-lhes aceder à oferta privada. O Governo torna ainda obrigatória a subscrição de um seguro de saúde, privado ou público.

O programa não colhe consenso. Em termos de popularidade, o Affordable Care Act está longe de ser uma vitória. Uma sondagem da Gallup indica que 51 por cento dos norte-americanos não concordam com a reforma levada a cabo por Barack Obama.

O projeto não deixa de ter os seus méritos. Os números da Gallup revelam que houve uma forte queda do número de norte-americanos sem seguro de saúde. A taxa de adultos sem seguro encontra-se nos 10,8 por cento em 2016, contra 17,3 por cento em 2013.

Um número que não apaga as queixas lançadas por empreendedores e dirigentes de pequenas empresas, que não conseguem obter apoios públicos e são confrontados com o aumento de preços na oferta privada. A ajudar a crítica e o discurso contra o programa está o aumento de preços em 2017, anunciado durante a campanha presidencial.

Com a chegada de Donald Trump ao poder, o Obamacare parece ter os dias contados. A Câmara dos Representantes deu o primeiro passo para que o Congresso acabe com o programa emblemático de Barack Obama. Donald Trump prometeu já substituí-lo por algo “mais barato e eficaz”, mas não deu ainda qualquer detalhe sobre o Trumpcare.

Obama é fixe

Mais do que pelas ações, a Presidência de Barack Obama fica marcada pelo estilo, pelo caráter elegante e simples com que os mandatos foram exercidos. Uma vitória do carisma, do dom para a oratória e dos responsáveis pela comunicação da Casa Branca.

Nesse aspeto, a Presidência de Obama correspondeu às expectativas que a campanha tinha gerado. O orador nato e carismático dava lugar a um Presidente de sorriso fácil, aparentemente simples e igual ao comum dos mortais.

Um Presidente com um sentido de humor apurado, que não poucas vezes vestiu o fato de comediante em programas de televisão ou nas tradicionais prestações no jantar dos correspondentes da Casa Branca.

A boa imagem de Barack Obama verifica-se sobretudo fora das fronteiras norte-americanas. A comparação com George W. Bush não deixa margem para dúvidas. Os números do Pew Research Center indicam que pelo menos 75 por cento dos espanhóis, franceses, alemães e britânicos confiam em Obama, tendo o valor permanecido relativamente estável ao longo de todo o mandato.

Em 2009, quando George W. Bush abandonou a Casa Branca, em nenhum destes países registava taxas de aprovação superiores a 30 por cento.

Nos Estados Unidos, os números não são tão favoráveis para o Presidente. A sondagem da Gallup indica que 55 por cento dos norte-americanos aprovam os trabalhos de Obama.

A percentagem é muito superior aos 34 por cento de aprovação que averbava George W. Bush antes de abandonar a Sala Oval (2008), mas inferior aos 66 por cento de Bill Clinton (2000).

A onda de apoio gerada na entrada parece manter-se na saída mas nem sempre foi assim. Na derradeira entrevista à CBS é o próprio Presidente que assume falhas na comunicação.

“Fomos muito eficazes e eu fui muito eficaz com a opinião pública nas minhas campanhas. Mas houve grandes períodos de tempo, enquanto governávamos, em que mesmo acreditando que fazíamos o que era certo, não fomos capazes de mobilizar a opinião pública com a firmeza suficiente para enfraquecer a determinação dos republicanos em fazer oposição e não cooperar connosco”, admite.

“Houve momentos durante a minha Presidência em que perdi a batalha das relações públicas”, conclui Obama. A própria eleição presidencial de 2016 acaba por ser uma batalha perdida por Barack Obama, que se empenhou fortemente na candidatura da democrata Hillary Clinton. Seria a sua sucessora mais natural. A garantia de um outro futuro para as suas políticas, mesmo com as diferenças entre os dois.

Afinal, o sucesso de Barack Obama e o lugar que ocupará nos livros não dependem apenas da sua ação. O primeiro Presidente negro dos Estados Unidos será recordado como tal, mas certamente que ambicionará mais.

O legado está também dependente do futuro e o próprio Obama não arrisca ainda adivinhar como será tratado pela História. O papel de Obama na História norte-americana está pendente de processos ainda em curso como a reforma de saúde, o futuro relacionamento com Cuba, o Irão e a Europa. De certa forma, o legado de Obama está agora nas mãos de Trump.

Fotografias: Adrees Latif, Ahmad Masood, Alexandre Meneghini, Carlos Barria, Jason Reed, Jim Young, Kevin Lemarque, Larry Downing, Lucas Jackson, Lucy Nicholson, Michael Kappeler, Mike Blake, Yuri Grippas - Reuters

Este texto é uma adaptação do artigo “Legado de um Presidente: o que fica de Obama para além do carisma?”, publicado originalmente a 6 de novembro de 2016.