Nos Estados Unidos, existe a tradição já enraizada de avaliar os presidentes nos seus primeiros 100 dias, em que a política e a imprensa olham para eles na tentativa de decifrar o que poderá acontecer durante os anos seguintes. O hábito nasceu com a presidência de Franklin Roosevelt, que tomou posse em 1933, perante uma América ferida pela Grande Depressão. A situação calamitosa na sociedade norte-americana exigia uma

intervenção rápida por parte do novo Presidente, sobretudo ao nível da

economia e do emprego.

Depois de Roosevelt, várias administrações foram submetidas ao mesmo escrutínio de avaliação de eficácia presidencial ao fim de 100 dias, como se de uma comparação com o impulsionador do New Deal se tratasse.

A verdade é que, segundo os dados recolhidos pelo jornal norte-americano The Washington Post, Donald Trump é, desde o Presidente Dwight Eisenhower (que residiu na Casa Branca entre 1953 e 1961), o líder com os mais baixos níveis de popularidade, cem dias depois desde a entrada na Sala Oval. Não houve, na atual presidência, a habitual “lua-de-mel” com os eleitores, quando é esperado que ainda depositem alguma esperança no Presidente que escolheram há apenas alguns meses.

No entanto, nem todos os dados são negativos. Cerca de 88 por cento dos eleitores que votaram em Donald Trump, consideram que o Presidente alcançou um número satisfatório de objetivos traçados durante a campanha, o que revela uma forte retenção e apoio entre os mesmos apoiantes que o levaram até à Casa Branca na votação de novembro.

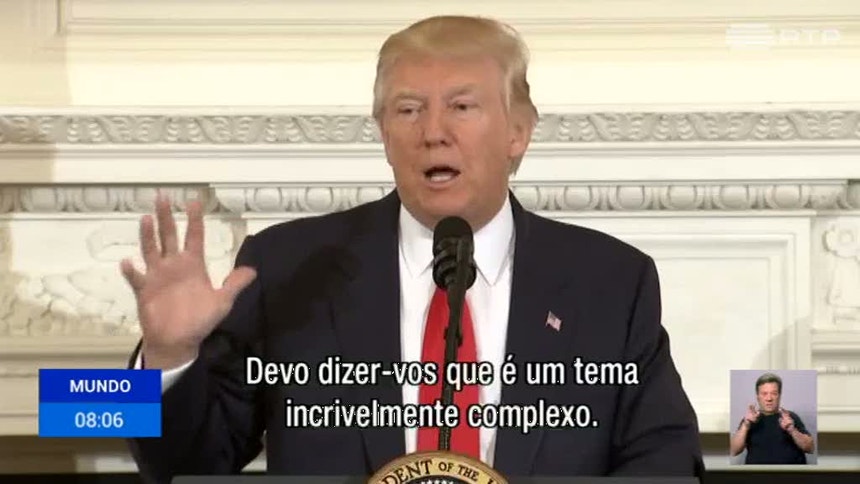

Sobre o marco artificial dos 100 dias, os sinais da máquina que rodeia Donald Trump – e do próprio Presidente – são bastante contraditórios e refletem a imagem de uma Administração que tem enfrentado dificuldades em lidar com o enorme escrutínio da imprensa norte-americana, habitual nos assuntos da Casa Branca.

Ainda antes da tomada de posse, Trump havia garantido que os primeiros 100 dias da presidência seriam de enorme sucesso, com o maior número de ordens executivas e promessas eleitorais cumpridas da história das presidências. Na passada semana, o Presidente reclamava que nenhum outro antes dele tinha conseguido “fazer tanto” no espaço de 90 dias.

Até à passada terça-feira, Donald Trump assinou 26 ordens executivas sobre os vários temas. Barack Obama assinou 19 ordens executivas nos primeiros 100 dias de mandato. Imigração, segurança, saúde, tratados comerciais e alterações climáticas foram os assuntos no topo das prioridades.

No site oficial da Casa Branca, a administração Trump tomou a iniciativa de fazer o seu próprio balanço dos primeiros meses da presidência, numa página criada especialmente para o efeito e que começou a ser disponibilizada ao público logo desde o início de abril.

“Nos seus primeiros 100 dias, o Presidente Donald J. Trump tomou medidas ousadas para restaurar a prosperidade, manter os americanos seguros e conservar uma governação responsável. A um ritmo histórico, o Presidente promulgou mais leis e teve mais decretos assinados do que qualquer outro Presidente em mais de meio século”, refere-se no resumo elaborado pela administração.

Mas na semana passada, em entrevista à Associated Press, o Presidente desvalorizou o assunto e disse que se tratava de um mero “marco artificial” e que “não tinha importância”.

No Twitter, desabafava há dias que não importaria quanto conseguisse alcançar - nem mesmo a nomeação de Neil Gorush para o Supremo Tribunal, representado pela sigla S.C, ou Supreme Court - porque “a avaliação ridícula dos 100 dias” seria de qualquer das formas um pretexto para ser “atacado pelos media”. Por coincidência, um tweet subsequente anunciava uma “grande ação de campanha” para este sábado.

No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de abril de 2017

Next Saturday night I will be holding a BIG rally in Pennsylvania. Look forward to it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de abril de 2017

Este é mais um episódio daquilo que é descrito por Trump como “tipo diferente de presidência” - é o próprio quem assume - que chegou há alguns meses à Casa Branca. Passamos em revista para os primeiros meses de um líder que chegou com irreverência e ímpeto de mudança, mas que está a encontrar as mesmas dificuldades que outros encontraram antes de si.

I - Um início atribulado

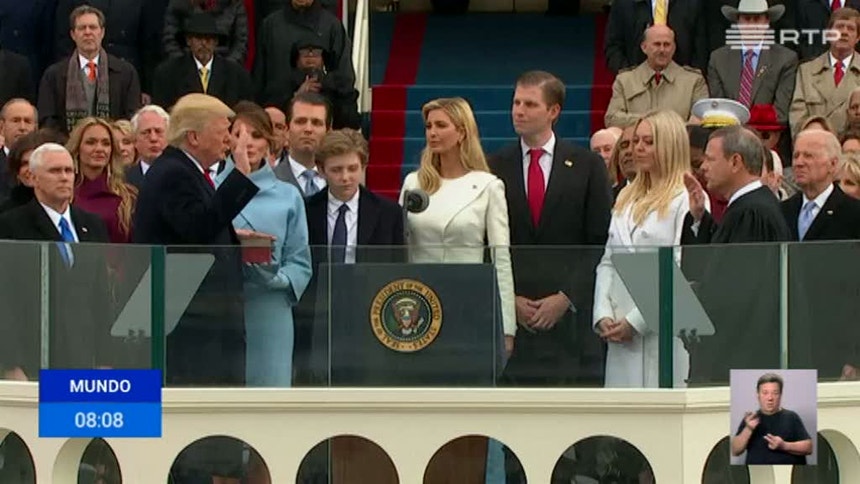

A alocução de Donald Trump na cerimónia de tomada de posse, a 20 de janeiro de 2017, vai marcar presença nos livros de História como o discurso populista do “America First”. Quem esperava um tom mais presidencial e moderado na hora de assumir funções ficou surpreendido pela dureza das palavras e da retórica de Trump.

“A partir de hoje vai ser uma nova visão a governar o nosso país. A partir daqui será sempre a América em primeiro lugar. A América em primeiro lugar. Todas as decisões sobre comércio, impostos, imigração, negócios estrangeiros serão tomadas para beneficiar as famílias americanas”, afirmou no púlpito.

No discurso, houve lugar ainda para uma referência indireta à NATO e aos gastos com a segurança a nível internacional: “Durante décadas (…) pagámos pelas forças armadas de outros países, gastámos fortunas lá fora enquanto os norte-americanos sofriam. Gastámos milhões de dólares no estrangeiro enquanto o nosso país se desintegrava ao longo dos anos. Tornámos os outros países ricos”, acusou o líder norte-americano no discurso de tomada de posse.

As medidas que tinha defendido durante a campanha ficaram delineadas mais uma vez no discurso, prometendo um país mais protecionista, menos focado na política externa. “Vamos construir novas estradas, novas pontes e aeroportos, novos túneis e linhas ferroviárias em todo o nosso território. Vamos retirar as pessoas da previdência social e fazê-las voltar ao trabalho, reconstruindo o nosso país com o trabalho dos norte-americanos”, explicou.

Apesar das palavras fortes e incisivas, longe do estilo politicamente correto que havia sido seguido pelos anteriores presidentes, os dias seguintes à tomada de posse ficaram marcados pela discussão sobre qual o número exato de pessoas que assistiram à cerimónia, bem como pelos protestos contra o novo Presidente que eclodiram um pouco por todo o país, a começar logo pelo primeiro dia.

Em Washington, enquanto se ultimavam preparativos para a tomada de posse, um grupo de manifestantes vestido de negro partia montras e vandalizava as ruas em protesto contra o Presidente. No dia seguinte, realizava-se também na capital norte-americana a “Marcha das Mulheres”, que segundo as autoridades mobilizou muito mais participantes do que a cerimónia de dia 20 de janeiro.

Precisamente, os números da assistência foram o primeiro foco de tensão entre o novo Presidente e a imprensa. Revoltada contra a cobertura noticiosa de televisões e jornais, que apontavam para a enorme discrepância entre os números da assistência nas cerimónias de tomada de posse de Barack Obama e Donald Trump, a administração Trump contra-atacou.

Na primeira conferência de imprensa, o porta-voz Sean Spicer garantia que a sua tomada de posse tinha recebido “a maior assistência de sempre”. Uma declaração de “factos alternativos”, como viria a revelar a conselheira e ex-diretora de campanha de Donald Trump, Kellyanne Conway.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

O próprio Trump dizia dois dias depois da tomada de posse, que os jornalistas eram “as pessoas mais desonestas à face da terra”. Talvez também por isso Donald Trump tenha anunciado, logo em fevereiro, que não marcaria presença no tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, momento de convívio anual entre o Presidente e os jornalistas que se dedicam a cobrir assuntos ligados à Casa Branca, um evento que acontece precisamente este sábado.

II – O muro prometido

Quando anunciou a candidatura, Trump prometeu a construção de um muro entre os Estados Unidos e o México de forma a impedir a entrada de “drogados e violadores” nos Estados Unidos. “E vamos fazer com que seja o México a pagá-lo”, afirmou por diversas ocasiões subsequentes durante a campanha.

De facto, é esta última parte a que se tem revelado mais complicada desde que assumiu funções. Precisamente uma semana após a tomada de posse, o Presidente mexicano Enrique Peña Nieto cancelou uma visita aos Estados Unidos, depois de Trump sugerir que o chefe de Estado não seria bem-vindo se continuasse a insistir que não seriam os mexicanos a pagar a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

O foco de tensão entre os dois chefes de Estado não impediu Donald Trump de assinar duas ordens executivas, logo na primeira semana de mandato, que davam o pontapé de saída para a construção do muro com mais de 3.200 quilómetros na fronteira com o México, o aumento significativo de controlo na zona fronteiriça e a mobilização de mais autoridades responsáveis pelas deportações.

Com as várias matérias que, como veremos, têm dominado as atenções acerca da Presidência Trump, a promessa de construir um muro ficou reservada para um segundo plano. O assunto só voltou a estar em destaque nas últimas semanas, quando esteve iminente uma nova paralisação governativa (government shutdown, na expressão original).

Isto porque a administração Trump tinha reunido todos esforços para garantir o sucesso em elementos-chave propagados durante a campanha eleitoral, tentando dar-lhes seguimento antes desta sexta-feira, dia 28 abril, data em que se esgotou o financiamento governamental disponível.

Além da resistência do Partido Democrata, o Governo encontrou oposição a nível interno, com vários republicanos a desafiarem Donald Trump em questões como a revogação do Obamacare ou o aumento das despesas no setor militar.

No entanto, era sobretudo o esforço para financiar o muro - que o México se recusou a pagar - o elemento central na discórdia que poderia ter desencadeado a primeira paralisação administrativa de Washington desde 2013 com Barack Obama, a começar este sábado, precisamente no dia em que se completam os primeiros 100 dias da presidência. A diferença é que, desta vez, seria o mesmo partido a dominar o Senado, a Câmara dos Representantes e a Sala Oval.

Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017

Trump acabou por recuar na questão do muro esta terça-feira, quando entregou aos democratas uma proposta de despesas orçamentais que não incluem a construção da infraestrutura, de forma a evitar a interrupção governativa. No entanto, pediu aos norte-americanos que não se “deixassem enganar” pelos media, uma vez que não mudou de posição e que o muro “vai ser construído”, mais cedo ou mais tarde.

De ressalvar, neste ponto, os enormes gastos militares que Donald Trump inclui na sua proposta de gastos entregue ao Congresso: "Depois de vários anos de intermináveis cortes do orçamento militar, que prejudicaram as nossas defesas, vou pedir um dos maiores aumentos em gastos na Defesa da nossa história", anunciou o Presidente durante o mês de março, lembrando que a Marinha norte-americana está "mais pequena que nunca desde a I Guerra Mundial".

A proposta da administração Trump pretende aumentar em 10 por cento os gastos com as Forças Armadas, um aumento na ordem dos 54 mil milhões de dólares, que seriam retirados a outros setores, nomeadamente os transportes, saúde, educação e ambiente.

Durante o período de cortes para o orçamento militar referido por Trump, em 2014, a despesa combinada dos sete países que mais gastos deslocam para a defesa, depois dos Estados Unidos, não prefazia o total dos gastos totais dos norte-americanos.

III – Muslim ban e o embate com a justiça

A 27 de janeiro, uma semana depois de ter assumido funções na Casa Branca, Donald Trump vai assinar aquele que foi um dos decretos mais polémicos dos seus primeiros meses, e que acabou por ser vetado pela justiça e pelos juízes em várias ocasiões, resultando num dos pontos de maior indefinição no seio da atual Administração.

Falamos, é claro, da ordem executiva para “proteger o território nacional da ameaça terrorista”, que consistia em impedir a entrada no país de todos os refugiados por um período mínimo de 120 - para refugiados sírios, o período era indefinido -, bem como de todos os cidadãos de sete países de maioria muçulmana – Irão, Iraque, Líbia, Líbano Somália, Síria e Iémen – durante 90 dias.

A ordem executiva ficou conhecida como “muslim ban”, por fazer uma triagem de todos os que pretendiam entrar nos Estados Unidos tendo por base os países onde o Islão é a religião predominante. A medida foi contestada desde o primeiro momento por milhares de pessoas, que acudiram aos principais aeroportos espalhados pelo país e mostraram a sua indignação.

Com o caos absoluto instalado nos serviços aeroportuários e o surgimento de casos em que detentores de vistos de residência – os green cards - eram impedidos de entrar no país, crescia a contestação. Dentro da própria administração, começou por circular um memorando muito crítico da ordem executiva, onde diplomatas e funcionários do Departamento de Estado consideravam que a medida seria prejudicial à imagem dos Estados Unidos no mundo. A resposta da Administração foi um convite a abandonar funções.

Mas logo no início de fevereiro, um juiz de Seattle ordenou a suspensão do primeiro decreto anti-imigração, decisão da qual a Administração Trump recorreu sem sucesso. Dias mais tarde, a deliberação era conservada pelo Tribunal de Recurso de São Francisco, que considerou que o Presidente não havia sido capaz de comprovar que a segurança dos Estados Unidos poderia estar “em risco”.

Nas semanas de batalha judicial e de insultos à justiça, esteve em vista a apresentação de um recurso ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que acabou por nunca acontecer, apesar das ameaças do próprio Presidente. A administração norte-americana optou por elaborar uma nova ordem executiva, assinada a 7 de março, onde se excluía o Iraque da lista negra de países visados pela interdição e se unificava os períodos de vigência da interdição, independentemente da nacionalidade ou estatuto. Mais uma vez, a ordem acabou por não ser implementada, com o juiz federal do Hawai, Derrick Watson, a bloquear a nova versão do decreto, primeiro por via de uma ordem temporária, mais tarde por providência cautelar.

A afronta direta de Donald Trump aos tribunais chegou a gerar dúvidas quanto à aprovação de Neil Gorush como presidente do Supremo Tribunal para substituir Antonin Scalia, algo que Obama foi incapaz de fazer na reta final do último mandato.

Gorush chegou mesmo a comentar de forma depreciativa o Presidente que o havia nomeado, na sequência das referências e críticas diretas aos juízes que tinham vetado os seus decretos anti-imigração. Não obstante, a situação não colocou em causa a confirmação de Gorush como presidente do Supremo Tribunal norte-americano. Esta foi mesmo uma das principais conquistas no plano interno, uma vez que a administração Trump conseguiu assegurar a continuidade do domínio conservador na mais alta instância judicial dos Estados Unidos: atualmente, dos nove juízes que compõem o Supremo Tribunal, cinco são conservadores e quatro são progressistas.

Se a temática da imigração dominou a polémica campanha de Donald Trump, é também o assunto que gera mais resistência às suas ordens executivas. Entre os decretos assinados pelo Presidente, três foram bloqueados pela justiça. Os dois primeiros, como vimos, foram relativos a decretos anti-imigração e o último, no passado dia 25 de abril, onde um juiz de São Francisco, Califórnia, bloqueou a ordem com que Trump pretendia reter os fundos federais das “cidades-santuário”, nome atribuído aos centros urbanos que protegem os imigrantes de deportação.

O juiz William Orrick sublinhou que o Presidente tentava punir as cidades que tinham uma política de imigração diferente da sua, e que esse não poderia ser o pretexto para a aprovação de um decreto. “Os fundos federais não podem ficar sob ameaça apenas porque determinada autoridade local que segue uma estratégia de imigração com a qual o Presidente não concorda”, reiterou na passada terça-feira.

Na resposta já habitual na rede social Twitter, onde o Presidente tem cerca de 28,4 milhões de seguidores, Trump voltou a equacionar um protesto da decisão judicial junto do Supremo Tribunal de Justiça.

First the Ninth Circuit rules against the ban & now it hits again on sanctuary cities-both ridiculous rulings. See you in the Supreme Court!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2017

Mesmo sem os decretos anti-imigração, Donald Trump reivindica que os valores da imigração ilegal caíram 61 por cento desde janeiro de 2017, o valor mais baixo “dos últimos 17 anos”. Recentemente, o Washington Post revelava que a administração Trump já preparava o reforço do controlo de fronteiras, com a disponibilização de camas adicionais para imigrantes ilegais, bem como a mobilização de novos efetivos para as zonas de controlo fronteiriço.

IV – As ligações à Rússia

Vinte e quatro dias depois da tomada de posse, uma baixa de peso na Administração Trump. Michael Flynn, conselheiro para a Segurança Nacional dos Estados Unidos, renuncia ao cargo a 13 de fevereiro, após reconhecer através de uma carta que "enganou inadvertidamente o vice-presidente eleito, e outras pessoas, com informações incompletas sobre as suas conversas telefónicas com o embaixador da Rússia", conversas que decorreram ainda durante o período de transição presidencial.

No início da polémica esteve um artigo do Washington Post, que revelava que o futuro conselheiro da Casa Branca tinha discutido as sanções aplicadas à Rússia com Sergey Kislyak, embaixador russo nos Estados Unidos. De recordar que Barack Obama impôs sanções a Moscovo na reta final do mandato, a 29 de dezembro de 2016, numa resposta à “ingerência russa” nas eleições presidenciais e no período de transição entre presidentes.

Ora, o vice-presidente Mike Pence, baseando-se em alegada informação fornecida por Flynn através do polémico conselheiro Steve Bannon – entretanto afastado dos mais altos cargos na Casa Branca -, garantia que o assessor para a Segurança Nacional não tinha discutido as sanções com o diplomata russo, baseando-se em informações que o conselheiro viria a admitir como erradas. Desde logo, vários congressistas democratas apelaram à abertura de uma investigação às ligações do conselheiro demissionário com a Federação Russa.

No início de março, era a vez de Jeff Sessions, procurador-geral dos Estados Unidos, que não revelou quaisquer contactos com a Rússia durante em juramento na audiência de confirmação do Senado. Novamente, o Washington Post vem revelar que Sessions esteve reunido com o embaixador russo nos Estados Unidos em duas ocasiões. A acrescentar a estas acusações, um banco russo visado pelas sanções económicas dos países ocidentais, o Vnesheconombank, revelou em finais de março que Jared Kushner, conselheiro e cunhado de Donald Trump, reuniu com um banqueiro de topo, muito próximo de Vladimir Putin, em dezembro do ano passado.

Estava aberta a Caixa de Pandora das ligações da administração Trump a Moscovo, a que a Sala Oval respondeu com uma grave acusação contra o antecessor. Segundo o Presidente, Barack Obama teria colocado a Trump Tower, sede das operações de campanha de Donald Trump, sob escuta ainda antes das eleições.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

A acusação por parte do Presidente passa a disputar as páginas dos jornais com as ligações da administração à Rússia. A 20 de março, o diretor do FBI, James Comey, é chamado a depor em audição perante a Comissão de Serviços de Informações do Congresso dos Estados Unidos, presidida pelo polémico lusodescendente Devin Nunes.

Nessa declaração, o responsável máximo do FBI confirmou que está a investigar possíveis ligações da campanha do Presidente dos Estados Unidos a Moscovo, um sinal de como existem indícios significativos que levantam suspeitas sobre a ingerência por parte das autoridades russas na campanha presidencial norte-americana, nomeadamente as suspeitas de que o antigo conselheiro Michael Flynn terá prometido ao Governo russo reavaliar o levantamento de sanções à Rússia pela interferência das eleições e pela anexação da Crimeia, em 2014.

No mesmo depoimento, James Comey disse não ter conhecimento de indícios que indiquem de que Donald Trump teria sido espiado pela anterior administração, uma afirmação redobrada por Mike Rogers, diretor da Agência de Segurança Nacional (NSA), que sublinhou ainda que nenhum indivíduo, nem mesmo o Presidente dos Estados Unidos, pode ordenar escutas a uma outra pessoa sem que essa decisão seja analisada e estudada por vários responsáveis dos serviços de inteligência.

Perante estas declarações, a Casa Branca cedeu nas imputações dirigidas à Administração antecedente, com o porta-voz Sean Spicer a referir que Trump se referia, nos seus tweets, a várias opções de vigilância. “O Presidente não pensa mesmo que o Presidente Obama tenha escutado o seu telefone pessoal”, disse o porta-voz.

V – Trumpcare

Sem tempo a perder, o novo Presidente entrou na Casa Branca e assinou de imediato, no mesmo dia da tomada de posse, um decreto que visava minimizar o peso financeiro do sistema de saúde criado pelo anterior Presidente, conhecido por Obamacare. No entanto, mais de três meses depois de ter assumido funções, Donald Trump não conseguiu refazer o programa de saúde, como tantas vezes havia prometido durante a campanha. Prometeu, inclusive, que não haveria Obamacare ao fim de 100 dias à frente da presidência.

Se o democrata Obama viu a aprovação do Affordable Care Act a ser dificultada pelos grupos republicanos mais conservadores na Câmara dos Representantes, uma vez que assinou o decreto em 2010 mas só viu o programa a entrar em atividade plena três anos depois (e depois da tal paralisação governativa de 2013), Trump foi encontrar resistências dentro do seu próprio partido.

Depois de assinar o decreto que revoga o Obamacare, foi apresentado a 6 de março a “Lei Americana de Cuidados de Saúde”, um novo programa de saúde que prevê uma menor participação estatal no setor e acaba com o “mandato individual”, ou seja, a obrigatoriedade de todos os norte-americanos se habilitarem a um serviço de seguro. Pretendia reduzir-se igualmente a cobertura da Medicaid, o sistema de seguros que é financiado pelo Estado, dando maior autonomia e abertura às empresas de seguros do setor privado. Os norte-americanos que se opõem ao novo programa dizem que este vai “tornar a América doente outra vez” [uma apropriação do Make America Great Again].

“É um plano que tem o objetivo de reduzir os custos e encorajar a competitividade. Vai dar a cada americano o acesso a seguros de saúde baratos e de qualidade. Pretende proteger jovens adultos e pessoas com doenças anteriormente diagnosticadas, garante uma transição estável. Vamos ajudar e aliviar os que estão a sofrer por causa do Obamacare”, garantiu Paul Ryan, presidente da Câmara dos Representantes e líder da maioria republicana, na apresentação do documento.

Durante vários dias, decorreu na Casa Branca uma maratona de negociações que terminou em adiamentos sucessivos da votação do “Trumpcare”, tentando assegurar que um número suficiente de legisladores republicanos votaria a favor. O próprio Donald Trump deslocou-se ao Congresso e contactou vários deputados republicanos que se opunham à reforma, na sequência de um relatório publicado pela Congressional Budget Office, entidade independente aos partidos, avisar que o eventual desmantelamento do Obamacare deixaria cerca de 14 milhões de norte-americanos sem seguro de saúde já no próximo ano.

Perante as dificuldades, o Presidente ditou um ultimato ao próprio partido e exigiu que o novo programa de saúde fosse aprovado a 24 de março pela Câmara dos Representantes, a câmara baixa do Congresso, de onde seria dado seguimento para a votação no Senado, a câmara alta do “Parlamento” norte-americano. Se o consenso não fosse alcançado, não haveria lugar a um novo adiamento da votação: o programa anterior, implementado por Obama, continuaria em vigor.

A promessa antiga de revogação total do Obamacare, tão abominado pelos republicanos, terminou em humilhação para a administração Trump. O Presidente norte-americano foi mesmo obrigado a cancelar a derradeira votação da reforma de Saúde na Câmara dos Representantes, uma vez que o plano seria muito provavelmente chumbado no Senado pelo próprio partido.

De assinalar que a posição republicana no Congresso não tem sido a mais flexível e amigável para com Donald Trump. A situação limite aconteceu a 7 de fevereiro, quando pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um vice-presidente dos Estados Unidos foi obrigado a usar o seu voto de qualidade para fazer aprovar no Senado a nomeada de Donald Trump para a pasta da Educação.

Depois das declarações polémicas durante a audição perante os deputados, em que desculpou o uso de armas de fogo nas escolas com a defesa perante “a ameaça de ursos pardos”, Betsy DeVos foi aprovada como Secretária da Educação com 51 votos a favor, incluindo o voto de Mike Pence, e 50 votos contra, incluindo os votos de duas senadoras republicanas, que poderiam ter comprometido a nomeação do próprio Presidente naquela que seria a primeira nomeação chumbada pelo Congresso.

De volta à saúde. Ainda esta semana, os republicanos tentaram aprovar uma nova proposta para a alteração da lei de saúde até sexta-feira mas falharam nas negociações e não conseguiram amealhar apoios suficientes entre os legisladores do partido. Conta o The New York Times que os responsáveis da administração Trump tentaram apressar a todo o custo apressar as negociações para que a votação decorresse ainda esta semana, antes da efeméride dos 100 dias.

Mas a unanimidade republicana voltou a falhar e a votação ficará novamente adiada por tempo indeterminado. Entretanto, a estratégia do Presidente deverá passar pelo enfraquecimento do projeto existente. No dia seguinte após o fracasso das negociações em finais de março, Donald Trump deixou o aviso: “O Obamacare vai rebentar e vamos criar, todos juntos, um grande plano de saúde para AS PESSOAS. Não se preocupem!”, garantiu.

ObamaCare will explode and we will all get together and piece together a great healthcare plan for THE PEOPLE. Do not worry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2017

Também recentemente, Trump tentou fintar a eventualidade de uma paralisação governativa fazendo do programa Obamacare um autêntico refém da aprovação, por parte dos democratas, da mobilização de fundos federais para a construção do muro na fronteira com o México.

“O Obamacare está com problemas sérios. Os democratas precisam de bastante dinheiro para o manter em funcionamento – de outra forma, irá morrer muito antes do que qualquer pessoa esperava”, disse há dias no Twitter.

VI – O comércio, a economia e as questões climáticasObamaCare is in serious trouble. The Dems need big money to keep it going - otherwise it dies far sooner than anyone would have thought.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017

“Vamos trazer de volta os empregos. Vamos trazer da volta as nossas fronteiras. Vamos trazer de volta a riqueza. E vamos recuperar os nossos sonhos”. Foi uma das frases mais sonantes na cerimónia de juramento do 45º Presidente dos Estados Unidos, a 20 de janeiro de 2017.

Três dias depois, a 23 de janeiro, Donald Trump assina uma ordem executiva que retira os Estados Unidos do Acordo Comercial Transpacífico (TPP), assinado ao fim de sete anos de negociações entre os Estados Unidos e 12 países da região Ásia-Pacífico, e que já tinha classificado pelo Presidente como “um potencial desastre para o nosso país”.

Nos termos do acordo, o comércio entre os países subscritores - entre eles o Japão - seria facilitado com a diminuição de tarifas e a unificação das regras de copyright. A visita de Shinzo Abe a Washington logo no início de fevereiro não demoveu Donald Trump desta decisão, preferindo o Presidente privilegiar as relações bilaterais entre os países contra um “acordo comercial contraproducente” que era pedra angular na política de Obama.

A política de defender o que é da terra e de tornar “a América grande outra vez” - um empenho nostálgico em regressar à América de outros tempos – conquistou nos últimos meses investimentos significativos por várias empresas, que prometeram mobilizar recursos em território norte-americano: General Motors, Ford, Fiat Chrysler, Charter Communications ou mesmo a Exxon Mobile Corporation, onde o secretário de Estado Rex Tillerson foi vice-presidente até assumir funções na administração Trump. Em termos globais, a reação dos mercados norte-americanos à presidência tem-se revelado muito positiva.

No plano tributário, Donald Trump – que continua sem apresentar a sua declaração de rendimentos aos norte-americanos - apresentou ainda esta semana uma reforma fiscal que pretende reduzir drasticamente os impostos às famílias e empresas. A redução no pagamento de impostos sobre rendimentos singulares pretende dar impulso à economia e à criação de emprego, mas está a ser criticada sobretudo pelo campo democrata, uma vez que também os mais ricos são abrangidos pelos benefícios criados pelo milionário que agora ocupa a presidência.

Quanto ao emprego, na página onde são assinalados os 100 dias da presidência Trump, a nova administração assegura que foram criados mais 500 mil novos empregos, com destaque para o mês de fevereiro.

Nos dados apresentados, refere-se que “em apenas um mês”, a economia norte-americana criou 235 mil novos trabalhos, 58 mil na área da construção e 28 mil na área da indústria. Também em fevereiro, a administração garantiu ter alcançado valores de desemprego na ordem dos 4,7 por cento e que menos 49 mil pessoas se encontravam em situação de desemprego de longa duração. Os democratas e a generalidade dos críticos da nova administração consideram que estes resultados refletem uma tendência de crescimento e melhoria no desemprego que já se registava nos últimos meses da presidência de Obama e que eram o resultado das últimas políticas impulsionadas pelo antecessor de Trump.

Seguindo a doutrina do “America First”, aplicada também ao emprego, é assinado a 18 de abril o decreto “Buy American – Hire American”, que pretende impulsionar a política governativa na “promoção do uso de produtos feitos na América” e ajudar a garantir que “a mão-de-obra americana” é prioritária. “Acreditamos que os projetos dos norte-americanos devem ser feitos com ferramentas americanas”, reiterou o Presidente.

A ajudar à criação de novos postos de trabalho está seguramente a despreocupação da atual administração com as questões climáticas. Hoje mesmo, manifestantes em vários pontos do mundo, incluindo em Portugal e nos Estados Unidos, desfilam na Marcha pelo Clima e apontam a administração Trump como a inimiga número um dos esforços no combate às alterações climáticas.

E neste tema encontramos, mais uma vez, uma série de ordens executivas assinadas pelo Presidente norte-americano poucos dias após a entrada na Sala Oval. A 24 de janeiro, Donald Trump ordena o relançamento da construção dos polémicos projetos dos oleodutos de Keystone XL e de Dakota Acess, que o Governo de Obama havia suspendido em setembro do ano passado.

No site da Casa Branca, faz-se bandeira de um editorial do Wall Street Journal, publicado a 29 de março, onde o jornal conservador defende que “uma das áreas onde Donald Trump tem alcançado as primeiras vitórias é na libertação do setor da energia, que era há vários anos mantida como refém das obsessões climáticas de Obama”.

A publicação fazia referência à ordem executiva assinada pelo Presidente no dia anterior, que ordena a revisão do Plano “Energia Limpa” (o Clean Power Plan) pela Agência de Proteção Ambiental, que deveria forçar os Estados a abdicarem abruptamente do uso de combustíveis fósseis.

O plano, dizem os opositores, iria acabar com mais de 125 mil postos de trabalho, elevaria o preço da eletricidade para patamares históricos e colocaria em causa a eficiência energética da maior potência ocidental. Um esforço nacional que seria insignificante e não teria reflexos a nível global, uma vez que, salienta o Wall Street Journal, um ano de redução de polução pelos Estados Unidos a partir de 2025 seria suplantado pelas emissões em fábricas chinesas “em três semanas”.

As medidas encetadas por Barack Obama previam o compromisso e o exemplo dos Estados Unidos no cumprimento do Acordo de Paris, onde Washington prometeu que reduziria a emissão de gases com efeito estufa em pelo menos 26 por cento, por comparação aos valores de 2005.

No entanto, a revogação das leis ambientais não é automática e imediata e virá certamente a enfrentar vários desafios diferentes. A ordem executiva de Trump poderá levar anos a reprovar as medidas da anterior administração, mas deverá pelo menos afastar o importante papel de liderança dos Estados Unidos na sensibilização para as questões climáticas, que Obama estava aparentemente pronto a assumir.

Nada diferente seria de esperar de um Presidente que, no passado recente, reiterou que o conceito do aquecimento global “foi criado por e para os chineses, de forma a retirar competitividade aos Estados Unidos”.

Perante as críticas internacionais de Governos e organizações ambientalistas, um funcionário da Casa Branca, próximo de Donald Trump, que não quis ser identificado, assegurou que o clima “é um assunto que merece atenção, mas que o Presidente já foi claro em esclarecer que não vai prosseguir com políticas ambientais que coloquem a economia norte-americana em risco. É muito simples”.

Levado a explicar qual era, em concreto, a política ambiental de Trump, o responsável dizia que as prioridades da nova administração eram diferentes: “Primeiro, temos de assegurar que a economia é forte. Temos de assegurar que temos as pessoas a trabalhar. Se garantirmos uma economia forte e em crescente prosperidade, essa será a melhor forma de protegermos o ambiente”.

VII – As armas químicas e o inimigo russo

Os problemas e resistências encontradas no plano interno levaram Trump a procurar alternativas na manutenção da popularidade que o levou à Casa Branca, quando as polémicas à volta da sua administração surgiam ininterruptamente e a dificuldade de pôr em prática as ordens executivas se revelava mais complicada que a sua assinatura.

Antes de completar um mês como Presidente, Donald Trump sai da Sala Oval para regressar aos comícios, onde encontra o calor humano dos seus apoiantes e onde inicia a “campanha” para a reeleição, em 2020. É nos comícios que o Presidente consegue comunicar com os eleitores sem o “filtro” dos media, que tanto acusa de parcialidade, é também nos comícios que vai cometer a gaffe relacionada com um alegado atentado na Suécia.

Perante o Congresso no primeiro discurso enquanto Presidente, a 1 de março, adota um tom mais conciliador e apaziguador, atualizando a visão que tinha da NATO como uma “organização obsoleta” para admitir que a Aliança Atlântica é importante, sem deixar de vincar que todos os países devem “pagar a sua parte”, ajudar a aliviar o fardo dos Estados Unidos e ainda assumir um papel mais ativo nas operações estratégicas e militares.

Mas Donald Trump não precisou de aliados quando decidiu levar a cabo a primeira intervenção direta dos Estados Unidos na guerra civil na Síria, ao fim de seis anos de conflito. Trump, que sucessivamente procurou afastar-se dos assuntos de política externa e focar-se apenas nos problemas internos dos Estados Unidos, descobriu na situação internacional um importante palco para a demonstração da força e da eficácia que lhe começavam a faltar na política doméstica.

A 7 de abril, o Presidente norte-americano ordena um ataque unilateral em larga escala com 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk contra a base de Shayrat, na Síria. Segundo os Estados Unidos, foi a partir dessa base aérea que o Governo de Bashar al-Assad terá desencadeado um ataque a civis com armas químicas, na cidade de Khan Sheikoun, província de Idlib.

Esta ação mereceu o aplauso das principais potências ocidentais, mesmo as menos beligerantes, que interpretaram o bombardeamento como a resposta direta dos Estados Unidos ao bárbaro ataque aéreo com armas químicas (gás sarin, segundo confirmaram entretanto vários peritos ocidentais), que foi denunciado pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos a 4 de abril, e que fez pelo menos 86 vítimas mortais, incluindo 30 crianças. Donald Trump veio desde logo culpar a fraqueza e a indecisão do seu antecessor, quando, em 2013, Obama se recusou a agir sobre Damasco perante um outro ataque com gás sarin em Ghoutta, que fez centenas de mortos.

Foi uma mudança abrupta na posição perante Assad, que até então nem era visto pela administração Trump como uma peça fundamental no xadrez da guerra civil síria. O principal alvo a abater naquela região do globo era o Estado Islâmico. Em setembro de 2013, uma torrente de tweets do então empresário e multimilionário Donald Trump pedia ao Presidente que ignorasse a linha vermelha traçada ao regime de Assad e não agisse com meios militares na Síria: “Não ataquem a Síria, reparem os Estados Unidos”, escreveu na rede social.

No poder, o mesmo Trump teve uma perceção diferente. Desta vez, o ataque havia ultrapassado “muitas linhas”.

“O Presidente Obama disse em 2012 que iria estabelecer uma linha vermelha contra o uso de armas químicas, mas não fez nada. (…) Estas ações hediondas do regime de Bashar al-Assad são uma consequência da fraqueza e indecisão da anterior administração”, disse o Presidente em comunicado, ainda no dia do ataque em Khan Sheikoun.

A reação tempestiva da administração Trump e, dias depois, o ataque à base aérea controlada por Assad, foram recebidas com contestação pelo Kremlin. O regime de Vladimir Putin, tão intrinsecamente ligado à nova administração norte-americana (ainda decorria a investigação do FBI acerca da ingerência nas eleições presidenciais), entra em confronto direto com Washington.

Ao lado de Teerão e de Damasco, Moscovo criticava o que considerava ser uma invenção de factos por parte dos rebeldes. De relembrar que a Rússia é a principal apoiante do Presidente Bashar al-Assad e tem defendido – no combate aos opositores ao Governo, bem como a nível diplomático com vários bloqueios no Conselho de Segurança das Nações Unidas – a manutenção do regime da minoria alauita.

Sobre este ataque em concreto, os mais altos responsáveis russos garantiam que o ataque do Governo sírio não tinha previsto o uso de armas químicas, mas que as bombas largadas sobre a localidade atingiram depósitos de gases tóxicos na posse dos rebeldes. Isto porque tal como em 2013, Assad negava o uso de armas químicas contra a sua própria população.

Escassos dias após o bombardeamento da base síria, o Presidente dos Estados Unidos ordena o lançamento de uma bomba não-nuclear sobre uma galeria de túneis e cavernas usados pelo Estado Islâmico no leste do Afeganistão. A GBU-43, também conhecida por “a mãe de todas as bombas”. “Bomb the shit out of them”, tinha prometido ainda enquanto candidato, referindo-se à organização terrorista. O ataque de dia 13 de abril fez pelo menos 94 mortos.

É neste cenário de demonstração de poderio externo norte-americana, em plena guerra fria de palavras entre Rússia e Estados Unidos, que o secretário de Estado Rex Tillerson aterra em Moscovo para chegar a uma conclusão esclarecedora: as vias de comunicação entre as duas maiores potências nucleares viviam um capítulo de “baixo nível de confiança”. Durante a visita, Trump acusa Putin de apoiar um “animal” e “carniceiro” como Bashar al-Assad, um líder que o seu porta-voz na Casa Branca viria a comparar - de forma atabalhoada e infeliz - a Adolf Hitler e ao Holocausto.

Tratando-se ou não de um golpe de teatro entre as diplomacias russa e norte-americana, já que o ministro russo dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov confessou, exasperado, que seria importante perceber rapidamente “quais são as reais intenções“ da administração Trump, a verdade é que a celeuma em torno da Síria voltou a ocupar um plano secundário na agenda mediática, assim como as notícias que denunciavam a proximidade de responsáveis da atual administração norte-americana a Moscovo.

VIII – A ameaça norte-coreana

Sentados à mesa após o jantar, Donald Trump e Xi Jinping desfrutavam do “melhor pedaço de bolo de chocolate” em Mar-a-Lago, na Florida. É então que o Presidente norte-americano decide ordenar o ataque norte-americano à base síria de Shayrat.

A descrição caricata foi apresentada pelo próprio em entrevista à Fox News, e serve-nos aqui para recordar que, enquanto recebia o Presidente chinês para discutir o problema da Coreia do Norte, o chefe de Estado não mostrava hesitações na hora de intervir no Médio Oriente. Na verdade, desde o ataque direcionado ao regime de Damasco, no início do mês de abril, o foco da administração Trump tem sido a política externa: primeiro, a guerra civil na Síria e a tensão com a Rússia, depois a questão norte-coreana e a pressão sobre Pequim.

É neste capítulo que estamos. Os sucessivos ensaios balísticos ordenados pelo líder Kim Jong-un isolam cada vez mais o reino eremita do Pacífico e acenam com a possibilidade de Pyongyang vir a conseguir fabricar mísseis balísticos intercontinentais, que conseguiriam atingir território norte-americano. Como se não bastasse, a Coreia do Norte faz questão de lembrar constantemente que está cada vez mais próxima de construir armas nucleares.

Os receios de descontrolo da situação registada sobretudo entre países vizinhos levaram os Estados Unidos a apoiar a Coreia do Sul na construção de um sistema antimíssil (THAAD), uma infraestrutura que está a irritar as autoridades em Pequim. As autoridades chinesas vêem esta ação como uma forma de intromissão de Washington nos assuntos regionais e estão a desenvolver os seus próprios ensaios balísticos, não deixando de mostrar aos Estados Unidos quem manda naquela região do globo.

Num périplo por vários países asiáticos, o vice-presidente dos Estados Unidos, declarava em Seul que o “tempo da paciência estratégica” norte-americana terminara, e garantia todo o apoio em questões de Defesa aos responsáveis naquela zona.

Dias depois, Mike Pence lembrava aos japoneses que as recentes ações dos Estados Unidos na Síria e no Afeganistão mostravam “a força e a enorme determinação do novo Presidente”, deixando mais um sinal de compromisso aos aliados do extremo-oriente. Em Washington, Donald Trump pedia ao líder supremo da Coreia do Norte “se comportasse melhor”. Na sexta-feira, o Presidente voltava a admitir “a possibilidade de um grande, grande conflito” com a Coreia do Norte. “Adoraríamos resolver as coisas diplomaticamente, mas é muito difícil”, acrescentou.

Nesta guerra de palavras, Pyongyang já assegurou que está pronta a responder ao uso de força com força. Qualquer intervenção militar levada a cabo pelos Estados Unidos mereceria resposta equiparada. Os ensaios balísticos, esses, são para continuar, apesar das pressões constantes – e das novas sanções económicas que Trump pondera impor – que deixam o regime popular comunista cada vez mais isolado e dependente da China em termos económicos.

A Coreia do Norte disse estar pronta, inclusive, a aniquilar o porta-aviões USS Carl Vinson que se aproximou nos últimos dias da península coreana. Entretanto, continuam os desfiles militares nas principais ruas, que têm em vista intimidar os países ocidentais que os criticam. As declarações de Trump “são ridículas e imprudentes” e colocam os dois países “muito perto de uma guerra total”.

A resignação de Mike Pence não é eterna, a de Xi Jinping também não. A China, aliada histórica decisiva do regime popular da Coreia, tem dado vários sinais de descontentamento com os sucessivos ensaios balísticos do insubmisso Kim Jong-un. As importações de carvão desceram drasticamente e no início de abril, uma frota de navios carregados de carvão regressava ao porto de Nampo, na Coreia do Norte, depois de as autoridades chinesas terem ordenado várias empresas a devolverem os carregamentos. Se na campanha Donald Trump prometia uma guerra comercial contra a China, tendo denunciado Xi Jinping como “um manipulador de uma moeda”, o comportamento imprevisível dos norte-coreanos permitiu a aproximação entre os dois líderes.

Em causa estão não só os frequentes lançamentos de mísseis e ameaças comprometedoras ao inimigo em Washington, mas também a morte misteriosa, em fevereiro, do meio-irmão do líder norte-coreano, um antigo protégé do regime de Pequim.

Quando se assinalam os 100 dias desde a tomada de posse de Donald Trump, a Coreia do Norte e o novo plano de saúde são os dois assuntos que dominam a atualidade política a nível interno e externo nos Estados Unidos. De um lado, a resistência dos republicanos em aprovar a lei elaborada pelo seu Presidente. Do outro, um líder mundial instável e perigoso, que teve na China uma aliada de peso durante as últimas décadas, mas que começa a mostrar sinais de irritação e cada vez mais vontade de colaborar com as autoridades norte-americanas para resolver o problema norte-coreano. Quais serão os limites para a paciência da nova administração?

Fotografias: Reuters